今回はHEAT20の調査の最新のご報告です。

まだ発表されていないので表、グラフなどは割愛させていただきます。

この調査は日本中で行われている調査ですが、当社の分だけブログなどにのせて良いと許可をいただきましたので速報です。

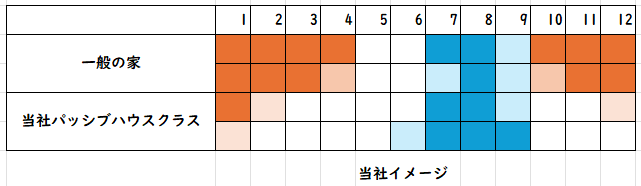

様々なことが解りますが、まずは冷暖房の期間についてです。

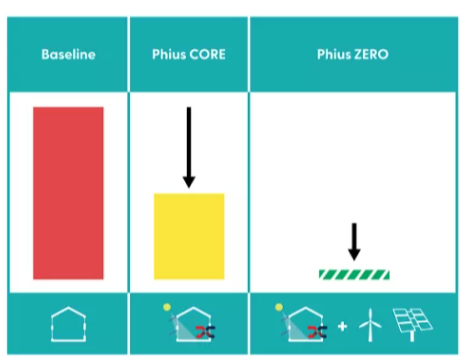

消費エネルギーは減少

パッシブハウスレベルの住宅の場合冷暖房の消費エネルギーはとても減ります。

年間の冷暖房は数分の一になる用です。

特に暖房のエネルギーの減少割合はすごいです。

日射のあたりかたなどによって違いますが、ほぼ暖房しない家、6畳用エアコンを朝方2,3時間だけ着ける等の家が多いようです。

冷房は日中、熱いときだけの人もいますが、ほぼ一日中着けっぱなしと言う家が多いようです。

除湿もありますので快適な生活を送るのに、夜間も着けます。

秩父の一般の暖房期間は5ヶ月以上

一般の暖房期間を考えましょう

一般の住宅では11月から3月の5ヶ月間は暖房しますね。

早い家では10月から、

春も4がつに炬燵などの暖房を使うかたもいらっしゃるようです。

そうすると7ヶ月間が暖房期間ですね。

それでも、全ての部屋が快適では無いと言うのはちょっと残念です。

パッシブハウスレベルの暖房期間

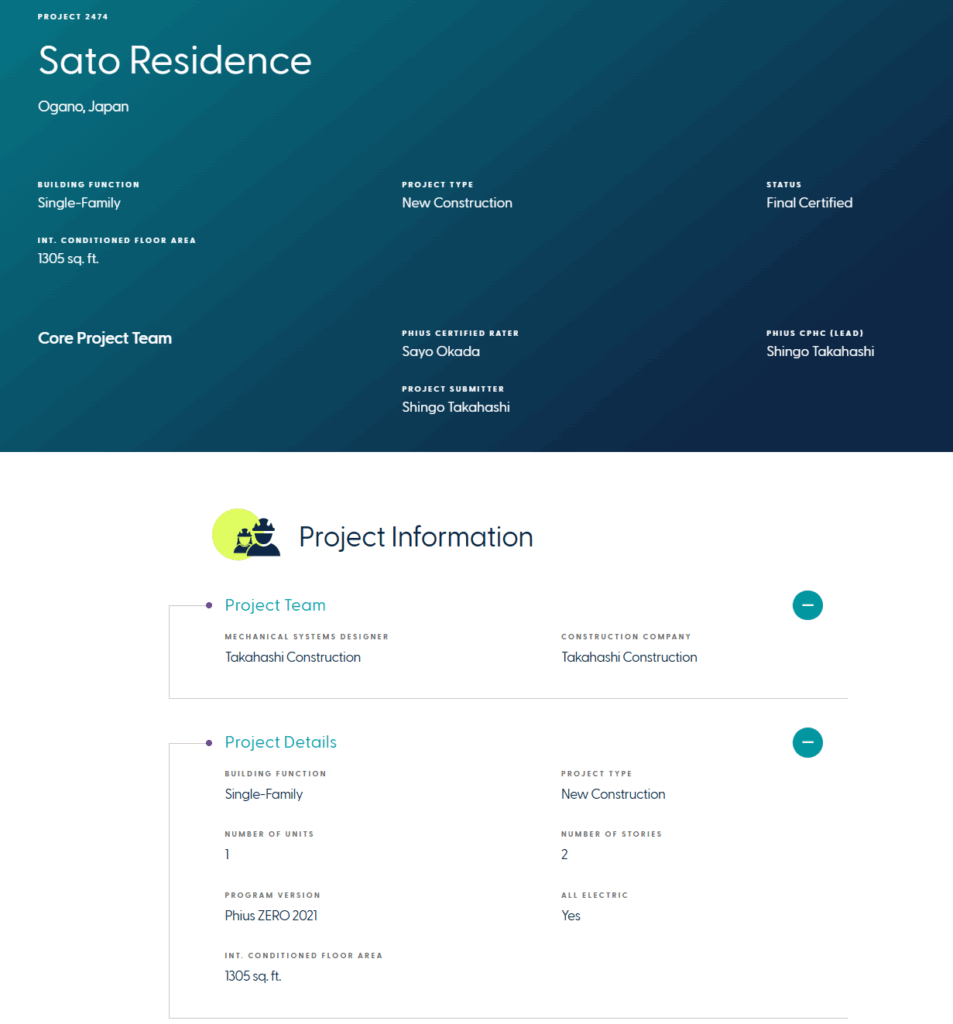

当社の測定物件は3件

その内、2軒が認定パッシブハウス、一軒は同じ仕様ですが南側隣地に大きな林があり日射不足でギリギリ認定に足りない物件です。

パッシブハウス2軒は暖房はほとんど使いませんでした。常に20度以上をキープします。

一軒は1月に少しだけ暖房を使ったと言うことでした。

結果は暖房期間は0ヶ月から1ヶ月と言うことです。

暖房せずに家中どこでも温かい家なのです。

秩父の冷房期間は1ヶ月から3ヶ月

今度は冷房期間です。

近年は暑いですね。

8月はもちろん冷房掛けますが、7月、9月も冷房を掛ける時間が増えてきました。

快適性を保なら連続運転としたいところですが、一般の住宅では消費エネルギーが大きくなってしまうため,本当に暑いときだけ冷房を掛け扇風機や窓開けでしのぎます。

寝ているときなども、ちょっと寝苦しくても我慢することが多いかも知れません。

パッシブハウスレベルの冷房期間

今回の調査で驚いたのが冷房期間です。

当社のパッシブハウスでは、6月から9月まで冷蔵を連続運転というかたが多かったです。

6月も後半から、9月も前半のみと言う3ヶ月ちょっとの方もいますが、9月はほぼ9月中いっぱいのかたもいました。

長めに見積もると4ヶ月間ですね。

それも連続運転です。パッシブハウスレベルの家は冷房期間が長くなる傾向というのは間違いありません。

これをネタに、高性能住宅を作れない人たちはパッシブハウスの悪口を言いますがそれは表面的にしか理解していないからです。

それについての詳しい説明は次の機会に。